ليس كل رمز قابلًا للتجسيد، وليس كل تاريخ يصلح لأن يُحكى على الشاشة.

حين اقتربت السينما من أم كلثوم، كانت النية نبيلة، لكن النتيجة طرحت سؤالًا لا يمكن الهروب منه:

هل أخطأنا حين ظننا أن أم كلثوم يمكن اختزالها في فيلم؟

أم كلثوم لم تكن مطربة عظيمة فحسب، بل كانت زمنًا كاملًا.

كانت صوت البيوت المصرية، ونبض الشارع، ورفيقة القلوب في الفرح والانكسار.

لم تكن مجرد سيرة ذاتية، بل حالة شعورية تشكّلت عبر عقود، واستقرت في الوجدان العربي.

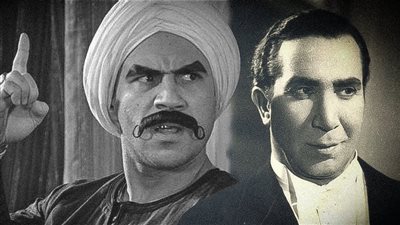

أكثر ما أثار الجدل حول فيلم “الست أم كلثوم” لم يكن الأداء أو الشكل أو حتى المقارنة الصوتية، بل الإحساس العميق بأن العمل كان أصغر من الأسطورة نفسها.

تعامل الفيلم مع أم كلثوم كحكاية يمكن احتواؤها في إطار سينمائي تقليدي، بينما الحقيقة أن أم كلثوم كانت دائمًا أكبر من أي إطار.

محاولة محاكاة الصوت والملامح لم تكن كافية.

فالأسئلة الأهم ظلت غائبة:

كيف صنعت أم كلثوم سلطتها الفنية في مجتمع لم يكن سهلًا على النساء؟

كيف تحولت من مطربة موهوبة إلى مؤسسة ثقافية لها كلمتها وقرارها وتأثيرها؟

عند مقارنة الفيلم بأعمال السيرة الذاتية العالمية مثل Bohemian Rhapsody أو Ray، يتضح الفارق بوضوح.

تلك الأفلام لم تكتفِ بتقديم الأغاني أو تقليد الأداء، بل غاصت في التناقضات الداخلية والصراعات الإنسانية للفنان، وهو ما افتقده فيلم أم كلثوم الذي بدا حذرًا أكثر من اللازم، وكأنه خاف الاقتراب من جوهر الشخصية.

المعضلة الحقيقية أن السينما فن بصري، بينما أم كلثوم كانت تُعاش بالصوت والحضور.

كانت حفلة واحدة لها كفيلة بتوحيد إيقاع بلد كامل، بإيقاف الزمن ساعة كاملة أمام أغنية.

كيف يمكن لفيلم مدته ساعتان أن يحتوي تجربة امتدت لعقود وما زالت حية حتى الآن؟

والدليل الأكبر على قيمة أم كلثوم لا يوجد على الشاشة، بل في الواقع.

أغانيها لا تزال تُسمع حتى اليوم، لا بدافع الحنين فقط، بل لأنها صادقة، عميقة، ومليئة بالمشاعر الإنسانية الخالدة.

أجيال لم تعاصر زمنها تحفظ كلماتها، وتتأثر بصوتها، وكأنها تُغنّي لهم الآن.

فيلم “الست أم كلثوم” لم يُسئ إلى كوكب الشرق، لكنه لم ينجح أيضًا في الإحاطة بحجمها الحقيقي.

ربما لأن أم كلثوم لا تحتاج إلى إعادة تقديم، فهي لم تغادر الوجدان أصلًا.

هي واحدة من تلك الرموز التي لا تُجسَّد، بل تُحترم،

وستظل، مهما تغير الزمن، صوتًا لا يشيخ.